我が家の子どもたちのお気に入りの遊びの一つ

![]()

とんとん相撲です。

私も、子どもの頃、親に作ってもらって遊んだことがある、昔ながらの遊びです。

空き箱と画用紙があれば簡単に作ることができます。

(他、製作に使った道具…のり、はさみ、クレヨン)

![]()

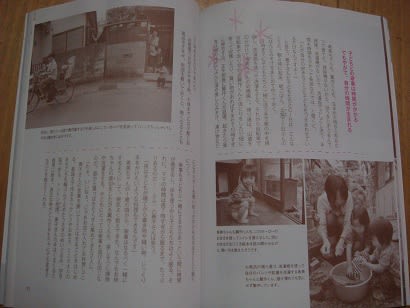

↑上:娘が書いたもの。左下:私が書いたもの。右下:息子が書いたもの。

![]()

↑こんな感じで、箱を指でとんとんと叩くことで、力士が相撲をとります。

ただ、そのうち子どもたちが夢中になると、叩き方がだんだん激しくなってくるので、

箱が壊れないように注意が必要ですが。。。

私は、子どものおもちゃはなるべく買ったものではなくて、作ったものとか家にあるもので

工夫したり想像しながら遊んで欲しいと思っています。

家には、もらいものの市販のおもちゃもいくつかあるのですが、

子どもたちはそういうものよりも、チラシの裏で一緒に絵を書いたり折り紙を作りたがったり、

身近にあるもの(布、紙、輪ゴム、ひも、袋、箱など)が目の前でおもちゃになる様子を見せて

あげると、「うわ〜すごい!」「おもちゃになった!!」と、目を輝かせて喜びます。

簡単なものでも、作ってあげると、「ママってすごいね」と尊敬してくれたりもします。

子どもたちは、市販のおもちゃは、刺激的で最初は飛びついて遊びますが、

じきに飽きて遊ばなくなってしまいます。

でも、作ってあげたものや自分で作ったものは、ぼろぼろになっても大事に

してくれることが多いと感じました。

私も、子どもの頃、買ってもらったものはあまり覚えていませんが、母や祖母に作って

もらったものは記憶に残っていたり、ずっと大事にしていた記憶があります。

身近なもので作ってあげたり一緒に作ったものが、子どもの想像力を刺激したり、

子どもの記憶に残るようなおもちゃになればいいなと思います。

![人気ブログランキングへ]()

とんとん相撲です。

私も、子どもの頃、親に作ってもらって遊んだことがある、昔ながらの遊びです。

空き箱と画用紙があれば簡単に作ることができます。

(他、製作に使った道具…のり、はさみ、クレヨン)

↑上:娘が書いたもの。左下:私が書いたもの。右下:息子が書いたもの。

↑こんな感じで、箱を指でとんとんと叩くことで、力士が相撲をとります。

ただ、そのうち子どもたちが夢中になると、叩き方がだんだん激しくなってくるので、

箱が壊れないように注意が必要ですが。。。

私は、子どものおもちゃはなるべく買ったものではなくて、作ったものとか家にあるもので

工夫したり想像しながら遊んで欲しいと思っています。

家には、もらいものの市販のおもちゃもいくつかあるのですが、

子どもたちはそういうものよりも、チラシの裏で一緒に絵を書いたり折り紙を作りたがったり、

身近にあるもの(布、紙、輪ゴム、ひも、袋、箱など)が目の前でおもちゃになる様子を見せて

あげると、「うわ〜すごい!」「おもちゃになった!!」と、目を輝かせて喜びます。

簡単なものでも、作ってあげると、「ママってすごいね」と尊敬してくれたりもします。

子どもたちは、市販のおもちゃは、刺激的で最初は飛びついて遊びますが、

じきに飽きて遊ばなくなってしまいます。

でも、作ってあげたものや自分で作ったものは、ぼろぼろになっても大事に

してくれることが多いと感じました。

私も、子どもの頃、買ってもらったものはあまり覚えていませんが、母や祖母に作って

もらったものは記憶に残っていたり、ずっと大事にしていた記憶があります。

身近なもので作ってあげたり一緒に作ったものが、子どもの想像力を刺激したり、

子どもの記憶に残るようなおもちゃになればいいなと思います。

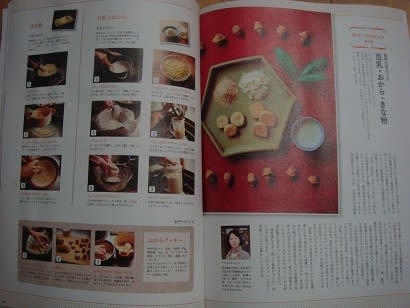

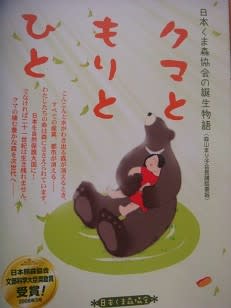

、愛育社 1200円

、愛育社 1200円